怕我的研究會打破他們的’新疆敘事’。”

這位澳大利亞獨立學者日前在墨爾本的家中接受記者遠程採訪,說起此事仍耿耿於懷:“我是真人,不是機器人。”

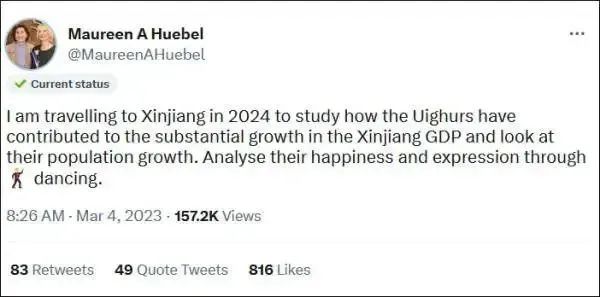

·休伯爾的推特截圖。

她說,遭遇“網暴”是因為自己想了解新疆的真實情況。“一些人熱衷於製造涉華謊言誤導公眾,怕我的研究會打破他們的’新疆敘事’。”

01

一直以來,西方一些媒體和政客宣揚“新疆存在種族滅絕”等說法,休伯爾對此感到懷疑——她知道,新疆的GDP增長迅速,人口也越來越多。為了解真實情況,她開設了推特賬號展開調研,很快吸引了數千名粉絲。

然而,污衊她是“中國水軍”的聲音開始出現。“一些人戴著有色眼鏡看中國。我說了些對中國的正面評價,他們就指責我’無法做有批判能力的思考者’。”

休伯爾在推特上宣布自己將於2024年去新疆調研減貧工作,更惡毒的圍攻、辱罵出現了。面對“你是廉價的宣傳工具”“你沒有羞恥心”之類的評論,她依舊禮貌地回复“謝謝”,並請那些指責新疆搞“種族滅絕”的人提供證據。不出意料,她沒有得到答复。

休伯爾還聯繫了鄭國恩。2018年以來,這個德國“學者”不斷濫用、編造數據,杜撰相關“學術報告”,散佈涉疆謬論。休伯爾希望對方能提供關於新疆的實地調查筆記、具體研究方法、以及發表過其文章的同行評議期刊。

沒想到,對於這一誠懇請求,鄭國恩不但沒有回應,反而質疑休伯爾的學術背景。他屏蔽了休伯爾,還污衊休伯爾的賬戶是“精心設計的假賬戶”,這導致休伯爾的推特賬戶直接被封。休伯爾幾經輾轉,請母校致信推特平台,確認自己的確曾在學校做過研究,並發表過多篇學術論文,賬號才得以恢復。

在學術研究上,休伯爾也遇到困難。她邀請澳大利亞國立大學的中華全球研究中心主任做導師。“他對我的研究很支持,還告訴我曾聽說一些搞新疆研究的澳大利亞學者擔心自己的安全,在澳發表論文時不敢署名。而他們的研究表明,鄭國恩所說的內容或許不真實。”但這位主任隨即被要求無限期病休,已獲批的經費也被取消。

休伯爾去中華全球研究中心拜訪已經約好的學者,卻在40度高溫下乾站了很久,“我最終沒有等到約見的學者,對方後來也沒有再聯繫我。我感到自己很不受歡迎,沒人願意與我交談。”

·澳大利亞新聞網關於休伯爾網暴遭遇的報導。

02

休伯爾向記者說:“我是一名獨立學者,沒有隸屬關係,不受任何雇主控制,也沒有捐助者影響,而是靠自己的收入維持生計,對此我感到很驕傲。”她在澳大利亞生活了50多年,結婚33年生了4個孩子,並成功經營了一家IT公司。

對休伯爾來說,“金錢不再是一種激勵,我只會在榮譽的基礎上寫作。作為一名獨立學者受到尊重,是我的快樂源泉”。

休伯爾生於英國,從小就讀私立學校,學過拉丁語,熱愛旅行。“我父親說,除非你到海外旅行,看看別人是如何生活,理解和擁抱所有不同的文化,否則無法接受真正的教育。”

大學時,休伯爾的同學來自世界各地。沉浸於多元文化環境中的她說,自己支持和平主義和社群主義,重視“所有人的共同利益”。她在英國和澳大利亞都讀過研究生課程,在《法律圖書公司》《澳大利亞銀行法簡報》等公開學術平台發表論文,並為“良好的教育貫穿了自己的一生”而驕傲。“我從小把學習當成目標。我的祖母90多歲時還常說,’我沒有一天不學習新東西’,這也成了指導我人生的箴言。我的自我教育從未中止。”

休伯爾對中國的好印象始於一批中國學生。“我女兒有一些來留學的中國學生朋友。他們善良、熱心,受過良好的教育。他們就讀的學校卻不太歡迎他們。一個中國男孩告訴我,他去找本地的孩子玩,卻被踢了一腳。一個女孩子說,自己在商店購物時,被人故意推搡過。”

休伯爾決定為這些中國孩子做些什麼。她前往當地學校,邀請中國學生來家裡做客。“我請他們來家裡享用下午茶,為他們準備了萊明頓蛋糕。這成為我與中國人的友誼起點。他們回國後,我們依然保持著聯繫,我也從此開始積極了解中國。這些生活在北京、上海、成都的中國朋友,日子都過得不錯。”

·休伯爾和中國朋友在一起。

後來,休伯爾送兒子去中國旅行。看到兒子在臉書上分享的美景照片後,她對中國更感興趣。“我和中國朋友們加了微信,每天都會聊很多。明年我要去中國拜訪他們,他們也計劃來墨爾本。”

和中國人接觸越多,休伯爾越不滿意西方媒體對華的片面報導。她說:“長期以來,西方媒體被公眾視為’準確無誤’,很多民眾沒有達到批判性思維的教育水平,很少有人質疑媒體的報導。這些媒體高度集中化,聚焦於提升政治利益,對塑造民意擁有巨大的影響力。”在對中國的報導上,很多西方媒體傳播的信息不真實。“一些媒體不是為公眾服務,而是為軍工企業及其利潤服務。”媒體一旦被控制,“真相就會被污染”。

中國現代國際關係研究院東南亞和大洋洲研究所副研究員郭春梅告訴記者,如今主張中澳友好的人士主要來自兩個群體,“一部分是澳決策層中較有戰略思維者,他們意識到澳大利亞不能完全’綁定’在美澳同盟上,主張對中國的態度要更理性務實一些。另一部分則有直接和中國社會與民眾接觸的經驗,對中國抱有友好的情感,也看到了西方媒體對中國的偏見”。很顯然,休伯爾屬於後者。

03

一位中國外交官曾發布一條推文,圖片內容是維吾爾族小朋友在學習維族傳統舞蹈。

休伯爾轉發了這條推文,隨後又發推文稱:“我將在2024年前往新疆,研究維吾爾族人是如何為新疆GDP的大幅增長做出貢獻的,並看看他們的人口增長情況,分析他們的幸福程度和以舞蹈為載體的表達。”

·休伯爾宣布明年想去新疆看看。

接受《環球人物》採訪時,休伯爾提起這條曾讓她遭到攻擊的推文,並說,自己明年將同丈夫羅伯特、女兒及好友一起自費去新疆,造訪不同的城鎮,了解各地發展模式有何異同。“同行的女兒會說普通話,可以幫助溝通。我們也在尋找維吾爾語翻譯,羅伯特則負責攝像記錄。”

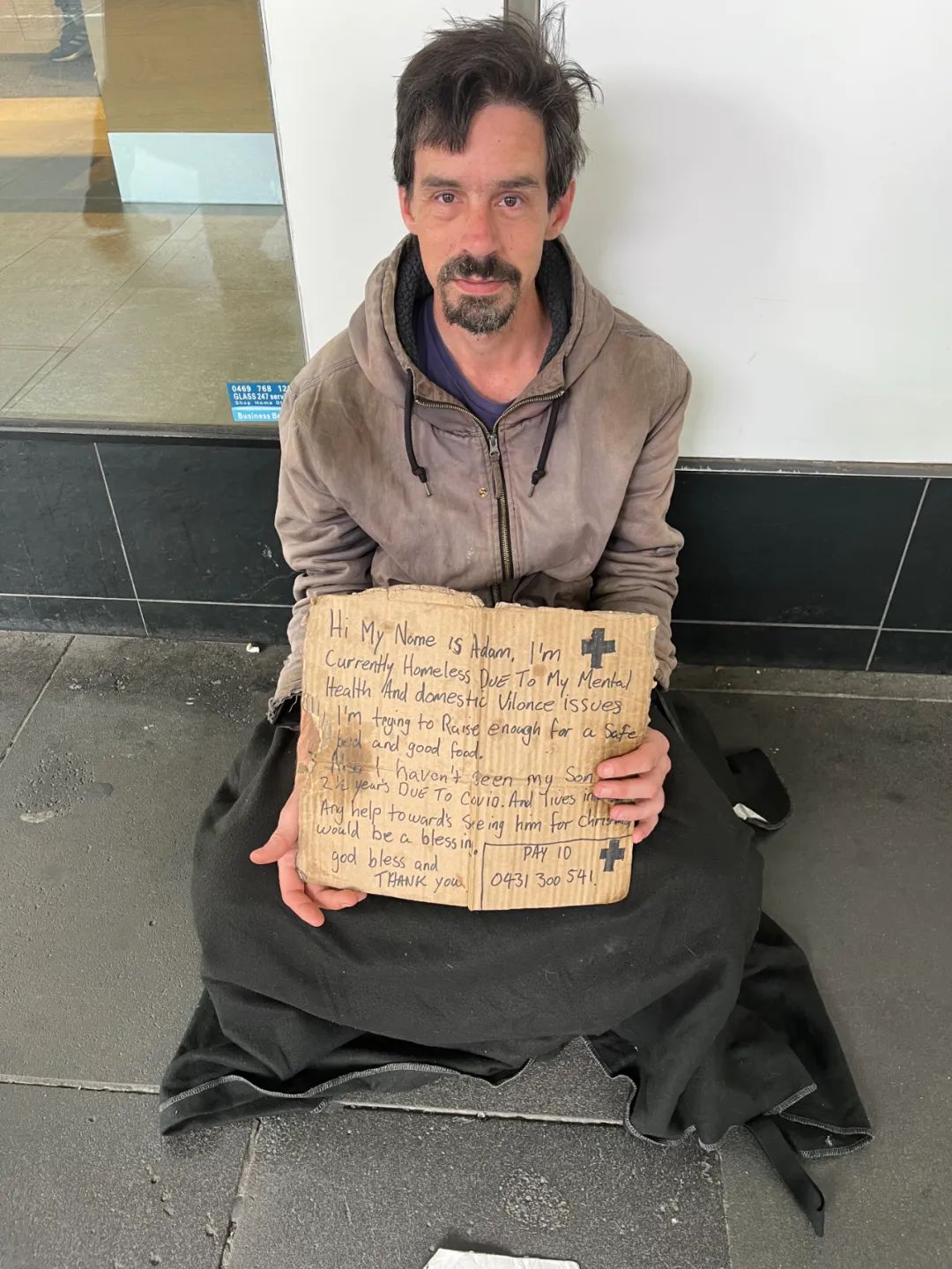

休伯爾介紹,她對研究中國真正產生學術興趣,是在註意到澳國內的貧困和無家可歸現象越來越嚴重之後。她為此還成立了一個研究基金會。

她說:“減貧對任何經濟體的改善都至關重要,我們不應拋棄自己國家的最弱勢群體。雖然我生活在一個非常富裕的地區,但我注意到貧困在普通社區越發嚴重。我會去和無家可歸者交談,盡量從經濟上幫助他們。給我印象最深的是一個因受傷而退伍的特種兵,他無法融入墨爾本的無家可歸者社區,寧願睡在寒冷的街道上。”

·澳大利亞街頭的流浪漢。

休伯爾明年去新疆的研究將側重於“減貧”。她希望與當地普通民眾交談,了解政府官員正在做的扶貧工作。

“近年來,中國正變得越來越富裕,普通中國人從國家的經濟發展中受益。而新疆是中國GDP增速最快的地方之一,人口增長也很快,取得了’天文數字’般的成功。我希望研究新疆是怎麼實現這一成就的?為什麼中國的減貧政策成功了?如何讓參與者成為積極的貢獻者?澳大利亞可以從中藉鑑的經驗或模式是什麼?”

休伯爾原本希望通過澳大利亞國立大學中華全球研究中心或是墨爾本大學等機構爭取到澳大利亞政府的資助,完成這一研究,“但他們不願意”。目前,她還是與一所大學接洽,希望出版新疆研究項目的成果。她也希望這一研究經得起學術界同仁的批評。“我正在完成研究方法論,包括定性和定量方法。歡迎人們在我開始實地考察前,對我的研究規劃提出意見和建議。”

04

“我們應當參與到與中國的合作中來”

休伯爾坦言,在對中國的認知上,“一些澳大利亞同胞與我觀點不同”。她覺得,原因在於對中國不了解,是“出於無知”。

一些澳大利亞人害怕中國會“入侵”。這種恐懼源於二戰中日軍進犯的歷史。休伯爾說,澳大利亞資源豐富又無險可守。二戰期間,日軍曾轟炸達爾文港。中國疆域遠比日本遼闊,人口也更多。“出於不安全感,很多澳大利亞人希望獲得美國的’保護’。但一些人顯然是把中日兩國歷史搞錯了。二戰期間,中國和澳大利亞是反法西斯陣營的盟友,一同對抗日本帝國。”

在休伯爾的童年歲月裡,幾乎沒有中國的影子。沒有人和她說起中國,許多人都視中國為遙遠的國度。但通過對中國的了解,“我知道中國不是帝國主義國家”。她說:“我們應當改善教育系統,讓更多的人意識到我們不是生活在美洲,而是生活在亞洲旁邊。我們應當更好地了解澳大利亞生存的環境。”

郭春梅告訴《環球人物》記者,澳大利亞人的這種“身份認同”,是一個“常說常新”的問題。

“澳大利亞的歷史、文化及政治制度,都是西方模式主導的。但與此同時,該國在地理上又接近亞洲,尤其是從上世紀六七十年代開始,澳大利亞在經濟上與亞洲的聯繫越發緊密。在東西方關係較融洽的時候,澳大利亞會處於一個比較’舒服’的位置。但在中美整個博弈加劇的背景下,澳大利亞身份認知的困境就會比較突出。在這種情況下,澳大利亞需要更大的勇氣才能頂住壓力,保持一個在東西方之間相對平衡的狀態。”

休伯爾對此更有深切的感受。她說,自己此前的遭遇原因在於,“澳大利亞人生活的方方面面都受到來自美國的壓力。一段時期以來,中國經濟的驚人增長讓美國感到壓力倍增。美國的霸權正不斷被削弱。”

在休伯爾看來,“中國將成為世界秩序的更好管理者,所有國家都能從中受益”。中國的儒家思想強調良好道德品質的重要性,並以雙贏戰略促進多極世界的和諧。

“中國的政策是’共同繁榮’,其言行是防禦性的,而不是侵略性的。中國不會像美國那樣干涉其他國家,更不會推翻其他政權或剝削欠發達國家。而美國一直咄咄逼人,總是想把自己的價值觀強加給一個與自己無關的國家。看起來目前是西方在威脅中國,而不是反過來。”

“澳中關係主要的挑戰是,要在美國希望澳大利亞做的事情和澳大利亞需要做的事情之間取得平衡,不再扮演(美國的)追隨者,而是成為一個從自己利益出發的’成年人’。從這個角度看,澳中關係仍有向好希望。澳大利亞現在需要重新關注世界所稱的’亞洲世紀’,不要錯過巨大機遇。中國不是威脅,而是一個機遇。我們應當參與到與中國的合作中來。”休伯爾說。

2022年5月,澳工黨上台後,較為註重經濟和民生,中澳關係在社會和輿論層面出現了一些積極現象。休伯爾對此感到高興,她說:“這顯示在越發好戰的西方國家中,仍有理性存在。澳中兩國的外交關係應當跟上兩國間緊密的經濟聯繫。如果澳大利亞缺少遠見,最終淪為了美國的’一個州’,那將是一件很悲哀的事情。”

郭春梅很讚賞休伯爾這樣的澳大利亞民間人士的努力。她說,即使在中澳關係最波折的時候,澳國內依然有支持中澳友好的理性聲音,這與兩國民間多年來的經濟文化交流是分不開的。與此同時,許多澳大利亞選民也對一些政客持續販賣對華“安全焦慮”感到疲憊,希望重視經濟和民生問題。

近段時間,一些澳大利亞官員接連訪華,“這不僅體現了中澳地方合作在兩國關係中發揮的重要作用,也反映了支持中澳關係恢復的澳大利亞民意”。

郭春梅認為,如果兩國未來能在經貿、學術等領域進行更多交流,將有助於改變澳社會的對華認知,營造有利於兩國關係改善的社會氛圍。

2023年泉州市優化營商環境大會現場。(陳起拓-攝).jpg)