“唉~仰揩煞啊(怎么办啊)!”十年前,在台湾的大舅还在世时,我与阿姆(妈妈)聊起他来,她总会叹息不已。所以如此,主要是阿姆对这个其实没怎么见过面的亲大哥不仅有血浓于水的爱,恐怕还有深切的同情。

阿姆讲,大舅从小就背井离乡求学谋生。19岁考入厦门大学,1948年本科未毕业便被官派到美国留学主修水利工程。大学毕业时,大陆已是红色海洋,家乡断了音讯;茫然无措之际,他接到台湾省水利部门的offer,于是一个人赤手赤脚的去了海岛。据说,后来他曾以骨干技术人员身份,参与过包括日月潭项目在内的系列水利工程建设、维护。由于为人老实,又没有背景、人脉,只能孤苦伶仃地熬日子。幸运的是,认识了一个同在台北讨生活的大埔姑娘,成了家,先后生了3个女儿,一切才算稳定下来。但是,思乡之情一直让他缺少笑容——老家有日益年迈的父母,还有七八个不知生死的弟弟妹妹!(一直到上世纪80年代初两岸可以通信前,他都不知道在中山大学读本科的弟弟于1949年10月广州解放前夕“没了”,最后连尸骨都没找到。)但是,他从一些渠道获知,像他这种出身的家庭,在1949年后是不会有“好果子”吃的,特别是他父亲即我外公曾在紫金县任过“伪职”(当过司法官员),下场肯定更为凄惨。为此,他经常忧心如焚,夜不能寐,但也只能望海峡哀叹而已!当然,大陆这边的亲人尽管因他在台湾(属于所谓“台属”)而苦上加苦,但仍无时无刻不牵挂着他。特别是我外公外婆,全靠身边女儿女婿勉力供养才苟活下来,但外婆还是早早就哭瞎了眼睛,外公也于1978年底贫病而逝。

(日月潭)。

改革开放后,大舅一则以喜一则以忧。喜的是,先是盼到可以与家乡通信了!不久后又终于可以回乡探亲了!于是,他第一时间买机票飞回来了!拥抱了瞎眼孱弱的老母亲,跪拜了父亲及列祖列宗牌位,见过了五六个完全面生的妹妹……大舅痛哭失声、热泪长流!这是悲伤、无奈的泪!这是劫后余生的泪!这多少也算是沾着喜气的泪——毕竟历经30多年波折还见到了生身母亲和一众亲人!忧的是,大舅很快感受到了人情和面子的沉重力量!阿姆说,在大舅给外婆汇款的情况被人知道后,就有传言称大舅在台湾发了大财,不仅自己开有多家公司,舅母也掌管着数间医院,于是,一些人想办法拿到大舅的地址写信向他要钱要物,族里长辈也提出要他出钱把大围龙祖屋彻底翻修一遍并重新添置家私。大舅怎么应付的我不知道,只听说他后来确实出了10万元人民币把破破烂烂的祖屋修缮一新,设立了一个奖掖村中学生的基金,还给我外婆他们建了一栋两层小洋楼。这还没完——他第一次回乡探亲时,除了给所有亲人和乡邻发放数额不等的红包和礼物外,还应县领导“请求”给县水利部门捐款10万元人民币。“冤枉,那可是‘万元户’时代啊!你大舅一出手就是10万10万的,谁不以为他是大阔佬呢!”阿姆说,“大概只有我和你一个姨妈知道情况不太对。因为有一天晚上,可能你大舅母喝娘酒多了点,红着眼圏小声跟我们讲:‘仰揩煞!你们大哥回台湾还要不要过日子啊!’”

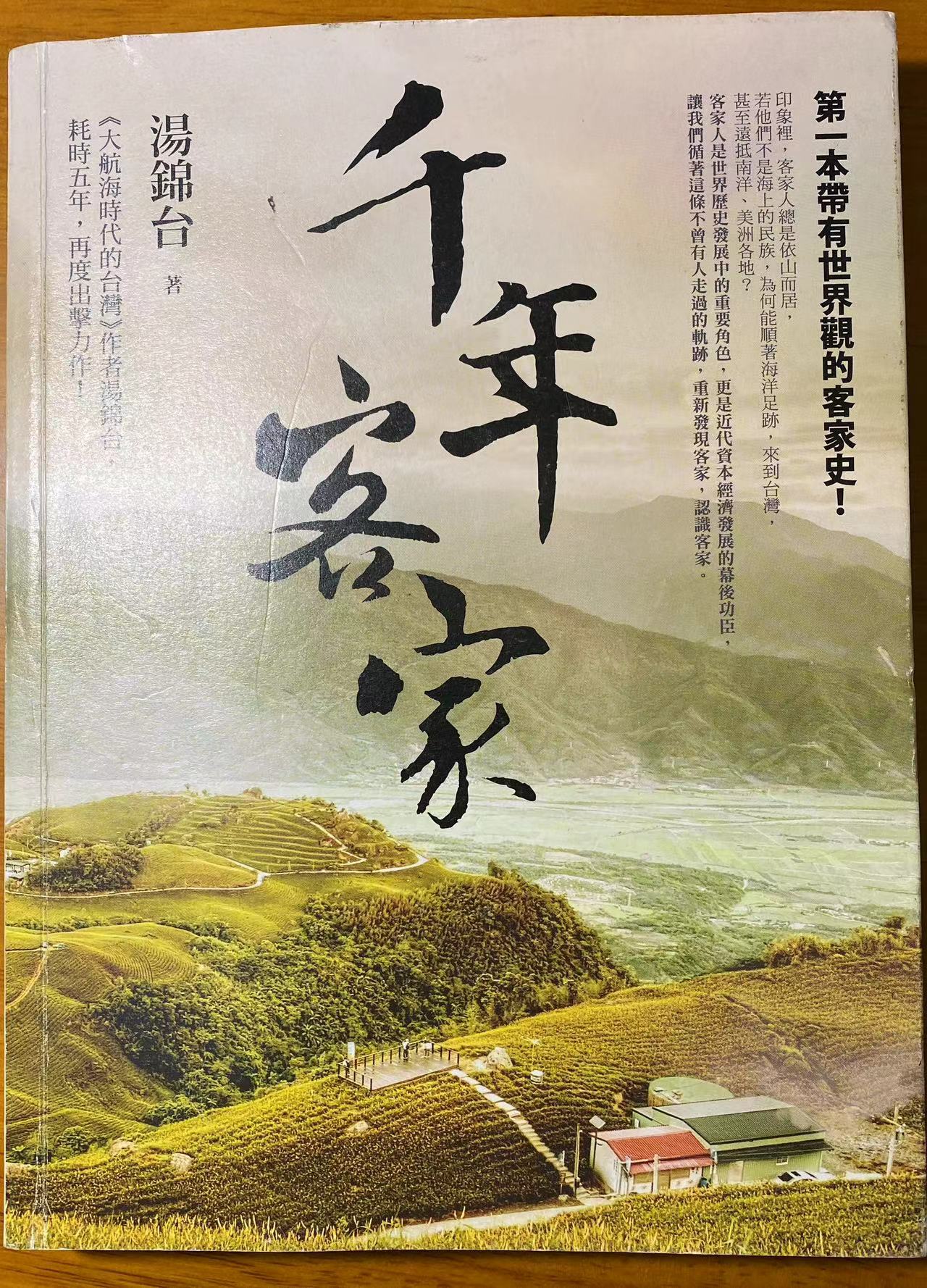

大舅那次回来我和二哥没见着——我们都在广州读书没回去。但后来他还回来过几次,我们都见到了,因为知道我们在广州读书、后来我又在广州工作后,他不再从深圳中转回老家或去外地,而是改到广州了。一般他总会提前一个月左右写信告诉我们具体行程安排,到时间了我们就去机场接他。有一次,他回来时给我带了部大彩电,我很高兴,但我听阿姆讲过舅母曾经的“抱怨”,便主动把买彩电的钱折算成人民币还给他了。当时,大舅先是一怔,然后尴尬地笑笑,说:“不用!不用!这是大舅的一点心意!更何况每次回来都要你们接待!”但我坚持把钱塞进他行李包里了。后来,有一次我太太的一个朋友托我请他带一辆日产原装摩托车回来,我也把所有款项都结清了。也许这两件事让他觉得我这个外甥与别人不太一样吧,所以,他作为台湾某公司中层职员退休后不时会给我写写信,聊聊他和舅母的身体状况、外出旅行见闻、女儿及外孙的变化,等等。可惜的是,这些书信因几次搬家弄没了!不过,令我惊喜万分的是,近日为写专栏文章,在翻阅资料时,竟然找到了大舅2010年10月专门寄给我的一本书——汤锦台著《千年客家》,扉页上还有大舅的亲笔签名!捧着书,我忍不住哭了……

湯錦台著《千年客家》。

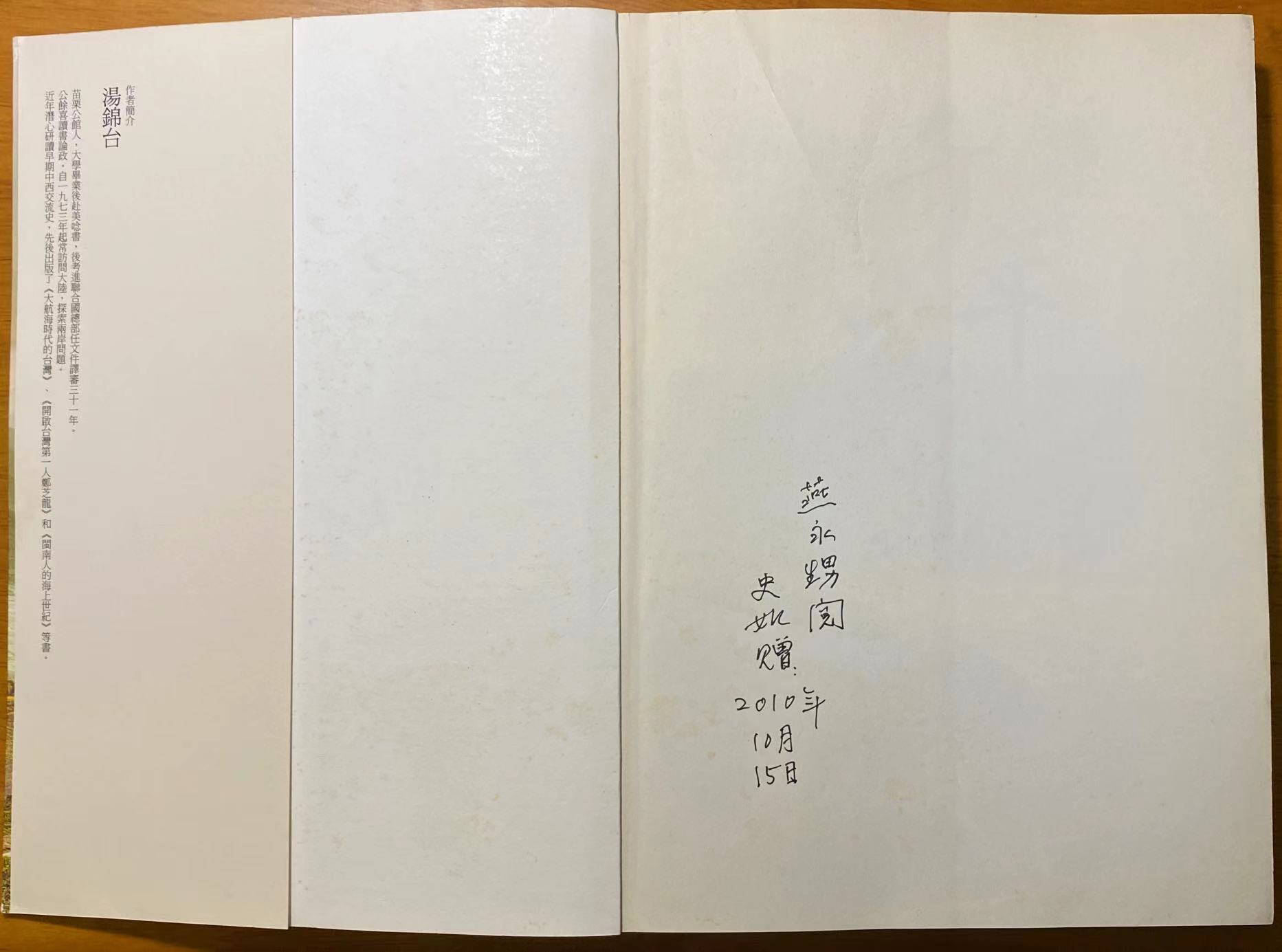

大舅的贈書題字。

我与大舅相见当然不止这几次。我工作后,曾三次到台湾出差,其中两次与大舅见了;第三次去时他已作古有年,只与大表姐联系过,还闹得甚不愉快。

我第一次去台湾是上世纪90年代中期。出发前我给大舅挂了个长途电话,告知了行程。飞机抵达台北桃园机场已是下午五点多;我们坐接待方安排的大巴进台北市区,接待方说平常最多一个半小时能到市中心酒店;但是,谁也没有想到,因严重塞车,大巴开到酒店时已近晚上9点!我拖着疲惫的身子走下车,立即看到一头白发的大舅和穿着正装的大表姐正站在酒店大堂门口张望。见面后,他很激动,双目灼灼,抓着我的手肘连声问吃饭没有、为什么会这么晚才到酒店……然后以略带抱歉的口气说:“阿永,原来安排家里给你接风的!但现在太晚了——回到家得10点钟了,我们就到酒店旁边的一家中餐馆对付一下吧?”我急忙跑去请示此行的“总负责人”,得到的回答是:“不行!因为台北市政府有关部门有个晚宴必须全员出席。现在就要去。”从傍晚6点就到酒店等我的大舅听了,一脸失望,只好约我第二天晚上到家里聚一下,然后慢腾腾地走到马路边,与大表姐打了辆出租车回去了。

“总负责人”还是很讲人情的:第二天,他批准我单独去大舅家赴约;只是规定晚上十点前必须回来报到。所以,第二天傍晚我到了大舅家,见到了大舅一大家子人,一起吃了顿丰盛的晚餐。现在回想起来,那顿晚餐总体氛围是很好的,尤其是行动有些不便的舅母,激动得双颊绯红、两眼泪汪汪的,拉着我的手问长问短。但我也发现几个表侄虽然礼数周全,但骨子里颇冷淡,大有“敬而远之”之意。特别令我吃惊的是,大舅住的房子是普通的楼房,只有3居室,而且在一楼,面积估计只有100平方左右,跟老家传说的他住在一栋三层几百平方的大别墅里完全不一样!那晚大舅高兴,喝高了,所以我离开的时候只有大表姐送我出小区到马路边打车。临上车前,大表姐悄悄以台湾腔普通话吞吞吐吐地说:“表弟,拜托回大陆后……不要跟别人说起爸爸的房子,好吗?您知道的,爸爸很爱面子的……”我正眼望着她,郑重地点了点头。

我第二次去台湾是在2000年以后。那时外婆去世已几年了(注:外婆2001年1月去世时已98岁,大舅带三女儿和女婿回乡主持料理后事,当时场面太过悲淒,在此不忍细述),大舅妈则病逝不久。我按规定请了假,在一位熟悉的同事陪同下,专程去大舅家给大舅妈烧了香、叩了头,还代阿姆和众位姨妈等亲人祭拜了一番。年近八旬的大舅更苍老了,布满老人斑的手拽着我,双唇发颤,不停地絮叨大舅妈临走时的情景,说着说着还淌下泪来。我赶忙安慰他,并请他一定要保重身体。他颤颤巍巍地答应了。为了缓解他心中的悲痛,我讲述了家里亲人的情况,“由于大舅好多年没回去了,大家都挺想念您呢!”大舅一听眼眶又红了,说:“仰揩煞!我也想回去啊!但大舅老了,你表姐表妹都不同意我回去了!”这时,陪同我一起到大舅家的同事不知道为什么突然插嘴,说:“史如伯伯,您放心,老家亲人都好着呢!可能您还不知道,燕永的二哥,对,就是在佛山的那位,这几年公司生意很好,买了几套大房子和一栋大别墅,还开上宝马车了呢!”大舅一听,愣了一下,但很快喜形于色,马上要我用手机打电话给阿姆;电话接通后,他大大声对阿姆说:“端祥(我阿姆名字)妹,恭喜汝啊!咁会养育子女,只只都咁有出息……”电话聊了很长时间,最后还是那位同事提醒大舅“手机费很贵的”,大舅才恋恋不舍地挂断了电话。这时,我看到大舅衬衣胸口已被滴落的泪水打湿了!

告别的时候,大舅坚持由大表姐扶着送我们出小区。等出租车时,他声音沙哑地用客家话对我说:“阿永啊,定日(日后)转(回)老家探亲,一定爱(要)帮涯(我)去山上看看涯计(的)‘生地’(注:客家地区为活着的人提前做好的墓地)做得好唔好。涯同汝(你)表姐表妹们讲好哩,涯同汝舅母计骨灰一定爱送转老家安放计!”这事早几年我就听阿姆和几个姨妈讲过,于是满口答应:“阿舅,汝放心!涯(我)今年过年就转去看,到时打电话同阿舅汇报!”说完这些,我们才和大舅挥手分别。当时我就预感到,这恐怕是今生最后一次见大舅了!果然,此后大舅虽然还撑了好几年,但还是于2014年3月17日驾鹤西去了,享年八十有八。

我第三次去台湾是新冠疫情前一年。到台北后,我给大表姐打了个电话,说想到家里拜祭一下大舅。但由于几年前大舅病危甚至去世时她都没有及时通知我们,事后我在广州打电话“说”了她一顿;特别是后来她们姐妹商量决定不按大舅遗愿送大舅和舅妈的骨灰回乡下安葬,我又打电话狠狠“说”了她一通;所以,这次大表姐语气异常生硬地说:“我到英国出差了。家里的第三第四代跟你不熟,不方便。等以后有机会再来祭拜吧!”说完就把电话扣了。这让我既伤心又气愤,但也无可奈何。不仅如此,后来我发现大表姐把手机和家里的电话号码都换了。从那时起,表姐弟之间便彻底失联了——一直到现在……

令我更觉尴尬甚至羞愧不安的是,此事我一直不敢告诉已80多岁的阿姆。我担心,一旦跟她老人家说了,她会更加“无揩无煞”(痛苦得手足无措)!

——姚燕永@粤东野语

(原文見南方網、《粵學習》 APP )

。新華社記者-李鑫-攝-150x98.jpg)

唱渠江號子,孫子李鎮威(右一)跟隨身邊。-中新社-150x100.jpg)

。新華社記者-李鑫-攝-300x196.jpg)

在培訓班上和老師交流。-中新社-300x200.jpg)

。新華社記者-李鑫-攝-768x501.jpg)

唱渠江號子,孫子李鎮威(右一)跟隨身邊。-中新社-768x512.jpg)