蛇年春節,中國西北大地年味十足。在陝西、甘肅、寧夏等地,秦腔、社火、刺繡等傳統技藝,不僅為節日增添了文化氣息,更在新時代煥發出生機。

秦腔:高亢激昂的「年味之聲」

這幾天,在西安大唐不夜城、蘭州中山橋、銀川文化城鳳凰幻城等地,「秦腔王」安萬、多位「梅花獎」得主精彩開唱,為市民遊客表演《三滴血》《鍘美案》《大拜壽》等秦腔經典劇目。高亢激昂的唱腔、鏗鏘有力的鑼鼓聲,引得觀眾陣陣喝彩。

秦腔是中國最古老的戲曲劇種之一,被譽為「中國戲曲的活化石」。2006年,秦腔被列入第一批中國國家級非物質文化遺產名錄。

每年春節期間,秦腔都是西北各地文化活動的重頭戲。安萬表示,其團隊創新推出「秦腔+時尚」「秦腔+科技」等跨界表演形式,讓古老戲曲融入現代元素,吸引了大量年輕觀眾。

社火:熱鬧非凡的「民俗盛宴」

從農曆臘月二十三開始,六盤山下的社火表演從未間斷。舞龍、舞獅、高蹺、秧歌等傳統民俗表演在各村輪番上演,村民們身著盛裝,載歌載舞,歡慶新春。

社火是西北地區春節期間的傳統民俗活動,已有數百年的歷史。社火表演通常由村民自發組織,內容豐富多彩,既有傳統的舞龍、舞獅,也有幽默詼諧的丑角表演,展現了西北人熱情豪邁的性格和對美好生活的嚮往。

在陝西榆林的秧歌展演現場,秧歌隊中的「外援」——非洲留學生的大秧歌扭得火熱,相當「搶鏡」。還有網友評論,核心技術已被國際友人掌握,大西北的社火徹底國際化了。

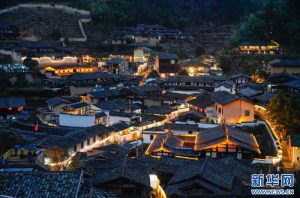

而在固原市西吉縣龍王壩村,遊客也紛紛湧入社火隊伍,參與互動體驗。龍王壩村黨支部副書記焦建鵬介紹,今年春節期間,度假村創新「社火+旅遊」模式,不僅提昇了西北非遺的知名度,也為當地經濟發展注入了新動力。

刺繡繡娘:指尖上的「年味祝福」

從農曆臘月開始,固原繡娘們飛針走線,一件件精美繡品應運而生。這些作品作為春節禮物,不僅遠銷全國各地,還走出國門,賣到新加坡、吉爾吉斯斯坦等地。

固原刺繡是中國國家級非物質文化遺產代表性項目,針法細膩、色彩艷麗,圖案多以花卉、鳥獸為主,寓意美好。

「刺繡不僅是一門手藝,更是一種祝福。」楊玲從小跟隨母親馬蘭學習傳統刺繡,大學畢業後回到家鄉從事刺繡創作,還通過舉辦刺繡培訓班、設立刺繡合作社等方式,幫助當地婦女將傳統技藝轉化為經濟收益。

作為馬蘭刺繡的第三代非物質文化遺產代表性傳承人,楊玲在非遺的基礎上創作文化旅遊創意產品。今年春節期間,她帶著72類刺繡產品赴北京市參加新春嘉年華活動,冰箱貼、胸針等文創產品格外暢銷,手工刺繡服飾也吸引了一波「粉絲」。「這些肯定和喜愛讓我們堅定了做好非遺傳承、做優手工藝產品的信心。」楊玲說。

春節期間,西北地區的非遺項目為鄉村旅遊注入了新活力。在寧夏文旅廳相關負責人看來,隨著非遺保護與傳承工作深入推進,西北地區的非遺必將綻放出更加絢麗的光彩,成為連接過去與未來的文化橋樑。(中新社)